令和3年5月12日

23.契約の解除

改正法では、債務不履行による解除の制度が大幅に見直されました。改正前の内容が見直され、取引実務の実態に即した内容になったといえます。契約当事者になる場合に、相手の債務不履行があった場合に契約を解除して自身の債務の履行を免れることができるかについての関心は高いと思いますので、予想外の事態にならないよう、基本的な内容を頭に入れておきたいところです。

解除において帰責事由は不要

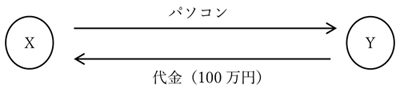

例えば、売主Xがパソコンを買主Yに100万円で売却する契約を締結したという事例において、パソコンが焼失してしまい、Xがパソコンを引き渡すという債務の履行ができなくなった場合を考えてみます。

改正前は、履行不能の場合に、債務者に帰責事由がない場合には解除が認められないと定められていました。そして、学説上も、履行不能に限らず、解除一般について帰責事由が必要であるというのが通説でした。しかし、パソコンの焼失が落雷によるものでXに帰責事由がない場合には、YはXとの売買契約を解除できないことになりますが、Yとしては、期日までにパソコンが納品されないと事業に支障をきたす場合、Xとの契約を解除して自身の代金支払債務を消滅させた上で、他の販売会社と同様の契約を締結してパソコンを調達したいと考えることが通常だと思われます。

そこで、債務不履行による解除一般について、債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても解除を可能なものとしました(改正法541、542条)。他方、債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合には、解除を認めるのは不公平であるので、解除はできないとしています(改正法543条)。

解除の要件

契約解除の可否をめぐるトラブルが裁判まで発展することも珍しくなく、これまでも重要な判例が積み重ねられているため、催告解除(履行の催告をしても履行がない場合に認められる解除)と、無催告解除(履行 の催告を要しない解除)について、それぞれ、判例を踏まえた要件を明文化しました。

(1)催告解除の制限

改正前の条文では、あらゆる債務不履行について催告解除が認められるようになっていましたが、債務不履行があった場合でも、契約及び取引通念に照らして不履行が軽微であるときは解除できないとしています(改正法541条)。不履行が軽微である場合とは、①付随的な債務の不履行や、②不履行の程度が必ずしも重要でない場合をいいます。①の例としては、上記パソコン売買の事例について、パソコンに「長時間連続して使用すると本体に熱がこもり、破損するおそれがある」という使用上の注意を付すことを怠った場合が挙げられます。また、②の例としては、パソコン本体に、目立たない程度の引っ掻き傷がついていた場合が挙げられます。

催告して相当期間が経過しても、その時点における不履行が軽微である場合には、債権者は損害賠償等で満足すべきであり、契約の拘束力からの解放を認めるべきではないという考え方によるものです。

履行遅滞が認められる場合でも、解除通知の前に、債務者の不履行の態様や違反された義務が重大であるか(少なくとも軽微ではないか)など、契約に拘束され続けることがもはや不合理な事態に陥っているといえる事情の有無について整理しておくことが望ましいといえます。

(2)無催告解除

無催告解除ができる場合について、改正前には、①ある時期までに履行がなければ契約の目的が達せられない場合において履行遅滞があったとき、②履行不能となったときだけが規定されていましたが、今回新たに無催告解除できる要件が追加されました(改正法542条)。

条文では、契約の全部解除と一部解除に分けた上で、それぞれについて無催告解除できる場合が網羅的に定められています。契約の一部解除が明記されたことも改正法で追加された点です。契約内容が、一部解除が可能な程度に可分である場合を前提としており、1つの契約で特定のソフトウェアが付いたパソコンの売買契約を締結した場合に、ソフトウェアに不具合があったため、ソフトウェアに関してのみ契約を解除し、その分の代金返還を求める場合などが想定されます。

全部解除、一部解除に共通する無催告解除のための要件として、③債務者が履行を拒絶する意思を明示したときを、全部解除については、④債務の一部の履行が不能である場合又は債務者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき、⑤その他、債権者が催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないときを、追加しました。③については、債務者が履行拒絶の意思を1回示しただけでは足りず、書面による拒絶や繰り返しの拒絶が必要であると考えられます。また、⑤は包括的な規定であり、具体的にどのような場合が該当するかは今後の事例の集積が待たれるところですが、賃貸借契約において賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合や、売買契約や請負契約において目的物等が契約内容に適合しないことにより契約目的の達成が不可能になる場合等が含まれると考えられます。

top