平成29年12月11日

41.私生活上の非行と懲戒処分(従業員が逮捕されてしまったら)

はじめに

従業員に対して懲戒処分を下すか否か、どのような内容の懲戒処分を下すべきかについて悩まれるケースが多いのではないでしょうか。今回は、その中でも従業員の私生活上の非行と懲戒処分について述べたいと思います。

例えば、従業員が通勤電車内で痴漢を行った場合、プライベートで交通事故を起こした場合、酔っぱらった状態で路上での些細な言い争いから暴行や器物損壊行為に及んだ場合など、会社は当該従業員に対して懲戒処分を下すことができるのでしょうか。

このように、従業員が会社を離れて私生活において行った犯罪等の非行行為を「私生活上の非行」といいますが、会社として従業員のプライベートな部分に干渉すべきかという問題がある一方で、私生活上の非行であっても、会社の信用に悪影響を及ぼしたり、他の従業員の士気を下げ、業務に大きな影響を与えることにもなりかねないため、その対応が問題となります。

懲戒処分について

(1)懲戒処分とは、企業の秩序に違反する者に対する制裁です。懲戒処分の種類とその内容、どのような場合に懲戒処分が課されるか、その手続等については、就業規則で規定されていることが多いかと思います。

懲戒処分は、軽い処分から代表的なものとして以下のものが挙げられます。

- ・

- 戒告(文書による注意で、将来を戒めるだけで始末書の提出なし)

- ・

- けん責(始末書を提出させて将来を戒めるもの)

- ・

- 減給(賃金から一定額を差し引く)

- ・

- 出勤停止(雇用契約はそのままで一定期間の就労を禁止、その間は無給とする)

- ・

- 降格(従業員の役職や資格を下位のものとする)

- ・

- 諭旨解雇(退職を勧告し、一定期間内に勧告に応じない場合に懲戒解雇あるいは普通解雇とする)

- ・

- 懲戒解雇

(2)上の懲戒処分の中で、減給については、労働基準法による規制があります。

具体的には、減給の1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えたり、減給の総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはいけません。例えば、月給30万円で平均賃金の1日分が1万円とすると、1回の減給処分による減給額は5000円までが限度になります。また、月給制の従業員の場合、1賃金支払期は1ヶ月間となるので、その月に減給処分を何度受けることになったとしても、3万円が当該月の減給の限度額になります。

また、懲戒解雇は懲戒処分の中で一番重い処分であり、従業員にとっては会社との雇用関係が打ち切られるだけでなく、解雇予告手当が支払われなかったり、退職金の支給がなかったり、雇用保険において自己都合退職扱いになることで待期期間が長く受給日数が短くなる、などの不利益を受けることになります。なお、懲戒解雇の場合に解雇予告手当も当然に支払わなくて良いと思われている方が多いですが、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受ける必要がありますので、注意して下さい。

(3)労働契約法15条に懲戒処分に関する規定があり、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、懲戒処分が無効になるとされています。

懲戒処分を行う上で注意すべきこととしては、

・就業規則に規定するなどの根拠が必要

・問題行動の内容と比較して処分が重すぎてはならない

・同じ問題行動に対して2回懲戒処分を行ってはならない

といった点です。

私生活上の非行に対する懲戒処分

(1)就業規則における懲戒事由として、「不名誉な行為をして会社の信用あるいは名誉を害した場合」や「犯罪行為を犯した場合」等の条項を規定されている会社も多いかと思いますが、業務時間中はともかく、私生活上の行動により懲戒処分を課すことは許されるのでしょうか。

従業員は労働契約上、労務を提供する義務を負っていますが、労働時間以外の私生活において何をするかは自由です。ですので、私生活上の非行は本来懲戒処分の対象にはならないといえそうです。しかし、懲戒処分を行う根拠は「企業秩序の維持」にあります。そのため私生活上の行動であっても、企業秩序の維持に影響を与える場合はには、懲戒処分も許されるといえます。

裁判例では、職場外の職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩序に直接関連する行為や、企業の社会的評価を低下させるおそれがあると客観的に認められる行為については、懲戒処分の対象になりうる、と判断されています。 そしてかかる行為といえるか否かについては、当該行為の性質・情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情を総合的に判断するとされています。

(2)参考までに、過去の裁判例で懲戒処分を有効とされた事案と無効とされた事案を挙げてみます。

[懲戒処分を有効とした事案]

・社宅において会社に関する誹謗中傷のビラ配布行為を行った従業員をけん責処分にしたケース

・鉄道会社の従業員が電車内で痴漢行為について鉄道会社の従業員を懲戒解雇処分にしたケース(但し、退職金全額の不支給は認めず、3割の支払いを命じた)

・企業のパソコンを利用して私的メール(主に風俗サイトへの送受信)を業務時間中に行っていた教員を懲戒解雇処分にしたケース

・休日に自家用車で酒酔い運転をし、罰金4万5,000円に処せられたバス運転手を懲戒解雇処分にしたケース

・職場の後輩に酒を勧め、酒酔い運転となると知りつつ車両を運転させ、かつ同車に同乗して事故が発生した従業員を懲戒解雇処分にしたケース

[懲戒処分を無効として事案]

・深夜酩酊して他人の家に入り込み、住居侵入罪として逮捕され2500円の罰金刑に処せられた従業員を懲戒解雇処分にした

・路上に放置された自転車を横領して逮捕されたが起訴猶予になった従業員を懲戒解雇処分にした

・業務外の道交法違反で略式命令により罰金を受けたことを理由に懲戒解雇されたケース(但し、被害者の宥恕があった)

なお、職場内で不倫行為を行った従業員に対して懲戒処分を行った場合にその効力が争われた事案も結構ありますが、事案によって有効無効の判断が分かれています。

また、上記事案にもあるように、懲戒解雇は有効としながらも、退職金が賃金の後払い的性格を有するとしたり、永年の勤続の功を抹消するほどの重大な背信行為とはいえない、会社に対する直接の背信行為とは言えない、などの理由で退職金の一部支給を命じたものもあります。

このように,私生活上の非行が就業規則に懲戒事由として挙げられていても、懲戒処分が可能とは限らず、また、懲戒解雇が有効でも退職金不支給まで直ちに有効になるとはいえません。非行が事業活動に及ぼす影響の大きさ等を実質的にみて個別に判断することが必要になります。

従業員が逮捕された場合の対応

最後に、従業員が非行行為により逮捕されてしまった場合の対応について触れておきます。

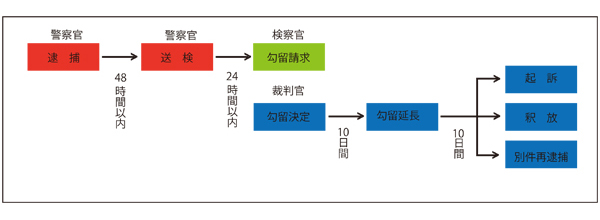

(1)まず、刑事処分の流れ(タイムスケジュール)を把握しておくことが必要です。

警察は、被疑者を逮捕後48時間以内に事件を検事に送致しなければならず、検事は事件の送致を受けてから24時間以内に釈放するか、裁判所に勾留を請求しなければなりません。裁判所は、通常10日間の勾留を命じますが、検察の請求を受けて、さらに10日間勾留することができます。検察官はこの間に、被疑者を起訴するか否か、起訴するとして身体を拘束したまま起訴するか否かを決める必要があります。起訴されると、判決までは「起訴後勾留」として身柄拘束が続くのが原則です。公判期日が1回のみで終了する場合でも、起訴されてから1か月以上身体拘束が続く場合が多いため、起訴されてしまうと身体拘束はかなり長引くことになります。ただし、起訴後は、「保釈請求」が可能であり、保釈が認められれば、保釈金と引き換えに、身体拘束から解放してもらうことができます。

[一般的な逮捕後の刑事手続の流れ]

(2)従業員が逮捕されたとの連絡を受けた場合

会社として何らかの処分を決定する上で事実関係の把握(事件の内容や経緯、本人が事実を認めているかなど)は必要でしょうし、当該従業員の業務の引き継ぎの問題もあるので、本人との面会が可能であれば面会しましょう。但し、逮捕当初は家族でもなかなか面会させてもらえず、また、勾留の場合に接見禁止が付されることもあります。面会が叶わない場合は、家族から事情を聞くなどする必要があります。なお、本人や家族から話を聞く場合、会社からの処分をおそれて虚偽の事実を述べる可能性があることは念頭に置いておきましょう。なお、弁護士が弁護人に選任されている場合は、その弁護士を通して事実確認等を行うことも良いですが、弁護士には守秘義務がありますので、すべて教えてくれるわけではありません。

また、当該従業員が会社にとって重要な人材であったり、重要なプロジェクトに従事していたため長期間の離脱が会社にとって大きなダメージに繋がるような場合には、早期釈放を目指して、会社が弁護士に当該従業員の刑事弁護を依頼することも検討する必要があるでしょう。ただ、会社として何らかの懲戒処分を行う場合、従業員と利害が対立する場合がありますので、懲戒処分について相談する可能性がある場合は顧問弁護士に依頼するのは避けましょう。

(3)当該従業員に対する処分についてですが、日本の刑事手続においては、捜査段階では無罪推定の原則が働きます。また、懲戒処分にあたっては、本人に弁明の機会を与えた方が良いので、釈放あるいは保釈を待って従業員から話を聞く手続を踏んだ方が良い場合もあります。ですので、捜査段階(起訴されるまで)で何らかの懲戒処分を行うことは避けた方が無難です。裁判例においては、捜査段階の懲戒処分でも有効とされている事例は散見されますが(例えば当該従業員が被疑事実を認めている場合)、懲戒処分を行った後で当該従業員の無罪が確定した場合、当該従業員から損害賠償を請求されるリスクがあり得ます。

また、従業員から退職の申し出をされる場合があります。新聞報道される可能性が高いために速やかに当該従業員と話をして合意退職を成立させた方が良いケースもあります。その場合、退職金の支払が問題となります。そこで、事前に就業規則に以下のような規定を置いておくのも1つの方法です。

第○条

- 1

- 退職後で退職金支給前に、在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが判明した場合は、退職金を支給しない

- 2

- 退職金支給後に、在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが判明した場合は、すでに支給した退職金の返還を求めることができる。

- 3

- 退職前に、犯罪行為を行ったことが判明したが、退職後退職金支給前ないし退職金支給後に有罪判決が確定した場合も、前2項の例による。

身体拘束されている間は従業員の責任で出勤できていないことになりますので、賃金を支払う必要はありません。身体拘束が続くことで従業員による無断欠勤が続く場合は、そのこと自体を懲戒処分事由として取り扱うことも場合によっては可能でしょう。当該従業員が釈放され出勤したい旨の申し出があった場合は、一定期間事実関係を調査するために自宅待機を命じることもできます。但しその場合は賃金を支払う必要があります。

さらに、起訴された場合、就業規則に起訴休職の規定があればそれに従います。但し、裁判例では、起訴休職の規定の存在だけでなく、会社の対外的信用や秩序を維持するのに必要かなどといったその他の要件を要するとの判断がなされているものもあり、起訴休職自体の有効性が争いになる場合もあります。そこで、できれば当該従業員と話をして休職願いを出してもらうようにすることがベストです。