令和2年9月9日

59.テレワークにおける労務管理 ②

前回に引き続き、今回は、テレワークにおける労働時間の管理についてお話します。

テレワークにおける労働時間管理

テレワークを導入するにあたっては、その対象業務及び対象者を明確にした上で、実施環境を整え、就業規則の変更またはテレワーク規程の策定を行い、従業員に説明・周知することが必要となります。

(1)テレワークを行う従業員に対しても、労働基準法をはじめとする各労働法の適用があり、労働時間についての規制も及びます。テレワークを行うからといって既存の労務管理を大きく変更する必要はありませんし、その方がスムーズにテレワーク導入を促進できる場合が多いと思います。始業時刻と終業時刻、休憩時刻を定めたうえで、所定労働時間を1日8時間、週40時間とする固定的な労働時間制を採用している場合は、そのままその制度をテレワークに従事する従業員に適用して構いません。

使用者は従業員の労働時間を適正に管理する必要があるので、始業時、休憩開始時、休憩終了時、終業時にメールやチャットツール、電話等でその都度報告を受けるようにするか、勤怠管理ツールを活用して労働時間を管理することが考えられます。最近は、新型コロナウイルスの影響でテレワークを行う企業が増えたことにより、クラウド上で労務管理を行い、勤怠時間の打刻をスムーズに行えるようなサービスの提供も数多く見受けられます。テレワーク導入は、適正な労働時間管理に向けて自社の勤怠管理を今一度見直す良い機会であるともいえるでしょう。

(2)固定的な労働時間制ではなく、もともと変形労働時間制や裁量労働制といった制度を採用している会社は、テレワーク従業員に対してかかる制度の適用が考えられますし、テレワーク導入を機に、それらの制度を新たに導入し組み合わせることで、より柔軟で多様な働き方を確保できる場合もありますので、いくつかご紹介いたします。

① 変形労働時間制(フレックスタイム制等)

変形労働時間制のうち、1か月単位あるいは1年単位の変形労働時間制は、労働時間を月単位・年単位の一定期間内で調整することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働の発生を抑える制度です。この制度は、各日の労働時間を使用者が指定するものであり、労働者の側に労働時間の決定権を与えるものではありませんので、特にテレワークに適した制度とは言えません。

一方、変形労働時間制の中でも、フレックスタイム制はテレワークとの親和性が高い制度です。フレックスタイム制とは、1日の所定労働時間や始業・終業時刻を固定的に定めず、3ヶ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、その範囲内で各労働日の労働時間を自主的に決めて働く制度です。始業や終業の時刻を調整可能であり、例えば、会社に出勤する日は労働時間を長く、テレワーク勤務の日の労働時間を短くして家庭生活に充てる時間を増やす、といった運用が可能なので、従業員のニーズに合った働き方が可能となります。

フレックスタイム制のイメージ

厚生労働省HP「フレックスタイム制とは」より引用

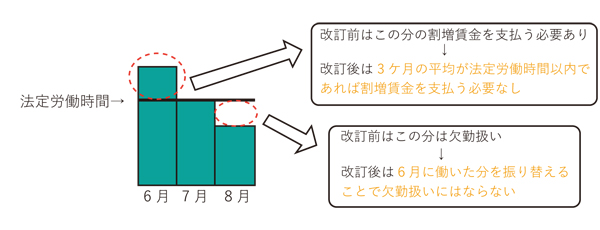

また、清算期間について、最近の働き方改革の一環による改正により、1ヵ月から3か月が上限になったことで、会社としても利用しやすくなっています。例えば、法定労働時間=所定労働時間となっている会社で、6月に法定労働時間より30時間超えて働き、8月に所定労働時間より20時間少ない時間しか勤務していなかった場合、従来は、6月に30時間分の割増賃金を支払う必要がある一方で、8月は20時間分を欠勤扱いとなっていました。ところが、清算期間を3ヶ月とすることで、6月に働いた時間分を8月の休んだ時間分に振り替えることができるようになります(但し、清算期間内の法定労働時間を超える分については、清算期間終了後に時間外割増賃金を支払えば良いのですが、清算期間内であっても各月の労働時間が週50時間を超える分については、その月の給与の支払時に時間外割増賃金を支払う必要がありますので、注意してください)。

子育て中の親にとっては、子どもが夏休みとなる8月の労働時間を短くすることで、子どもと過ごす時間を多く確保することが可能になるなど、子育てや介護の生活上のニーズに合わせて柔軟に労働時間を決めることができるようになります。

なお、制度の導入に際しては、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨定めるとともに、労使協定において、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間等を定めることが必要です。また、フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度であるため、使用者は各労働者の労働時間の把握を適切に行わなければなりません。

② 裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があり、遂行の手段や時間配分の決定について使用者が具体的な指示をすることが困難な業務について、実際に労働した時間にかかわらず、一定の時間を労働したものとしてみなす制度です。事前に8時間を労働時間とみなした場合、実際に10時間労働しようが5時間しか労働しなくても8時間が労働時間となります。労働時間の計算がしやすいという意味では、会社にとって便利ですが、裁量労働制には「専門業務型」(法令で認められた19の対象業務のみ)と「企画業務型」(事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務)の2種類があり、適用できる業務の内容は限定的です。

裁量労働制を導入する場合は、就業規則の規定のほか、事前に、労使協定や労使委員会の決議により法定の事項を定めて労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労働者の健康確保の観点から、定期的に勤務状況を把握し、過大な業務量になっていないか、期限の設定が不適切で労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われていないかなど、適正な労働時間管理を行う必要があることは他の労働時間制度と同様です。

③ 事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、従業員が労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事した場合に、会社の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合に、就業規則等で定められた労働時間(所定労働時間)あるいは、当該業務の遂行に通常必要な時間分勤務したとみなす制度です。テレワークは、まさに自宅等といった事業場外で仕事を行うものであるため、事業場外みなし労働時間制を用いれば、特に労働時間を管理せずに一定の時間を労働したものとみなすことができるから便利だと安易に考えてしまいがちですが、そういうわけではありません。

厚生労働省による「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」によると、テレワークにおいて事業場外みなし労働時間制を採用するには、次の2つの要件が必要となります。

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

①は、情報通信機器を通じて、労働者が使用者の指示に即応する義務がないこと、つまり、会社や上長から随時具体的な指示を行うことができる状態であり、かつ、従業員は使用者からの具体的な指示に備えて実作業を行いまたは待機している状態にないことをいいます。情報通信機器は会社支給のものか個人所有のものかにかかわらず、従業員が使用者と通信するためのパソコンやタブレット、スマートフォン、携帯電話等を指します。例えば、従業員がパソコンやタブレット等から離れたり、通信を切断することを認められている場合や、会社から携帯電話を支給されていたとしても会社からの連絡にすぐに応じる必要がないことが明らかである場合が該当します。

②は、「具体的な指示」なので、当該業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示・変更することは含みません。

自由にオフラインにすることができ、具体的な指揮命令を受けずに自分の裁量で業務を行える場合は、各要件を満たしますが、会社によっては、メールや電話に応答しないことを許容する場合は少ないでしょうし、急ぎの依頼案件の場合、具体的な指示の上業務を行わせることもあることも考えると、あまりテレワークとの相性は良くありません。

また、以前、当HPにおいて、事業場外みなし労働時間制の有効性が問題なった事例(阪急トラベルサポート事件(最高裁平成26年1月24日判決))をご紹介しました(詳細はこちらをご覧ください)。同判決は、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、Y社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮した上で、従業員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、「労働時間を算定し難いとき」にあたらないとして、事業場外みなし労働時間制を認めませんでした。つまり、常時通信可能な状態にしておらず、その都度業務上の具体的な指示を出していないとしても、事業場外みなし労働時間制としての要件が認められるか否かの判断は容易ではなく、確実に有効であると判断されるハードルが高いのです。そして、事業場外みなし労働時間制が認められない場合、みなし労働時間を超える分の未払賃金の請求をうけるおそれもあり、今年4月から賃金請求権の時効が延長されたことも考えると(詳細はこちらをご覧ください)、そのリスクは無視できません。よって、事業場外みなし労働時間制の導入はかなり慎重になる必要があります。

なお、事業場外みなし労働時間制を導入する場合であっても、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間について、適切に把握しなければなりません。また、労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う必要があります。実態に即したみなし時間となっているか労使で確認し、業務量を見直したり、労働時間の実態に合わせて労使協定を締結又は見直したりすることが必要です。

次回も、引き続き労働時間の管理についてお話します。