トップページ > 連載 > 社会保険労務判例フォローアップ23

平成30年11月6日

23.子会社で発生したハラスメントに関し、親会社は責任を負うか

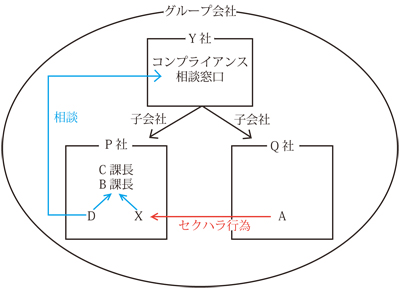

今回ご紹介する判決は、従業員からセクハラ被害による損害賠償請求がなされた事案ですが、特筆すべきは、グループ会社である子会社の従業員によるセクハラ行為等について、親会社に責任が及ぶかについて判断を示した最高裁判例である点です。ハラスメントの内部通報制度の運用にあたって重要な判決ですので、ご紹介いたします。

事案の概要

- ①

- 平成20年11月、XはY社の子会社であるP社に契約社員として雇用され、Y社の事業場内にある工場で、P社が同じくY社の子会社であるQ社から請け負っている業務に従事していた。

- ②

- Aは、Q社の課長職にあり、同じ工場内にある事務所で就労していた。

- ③

- Y社は、自社とP社及びQ社を含む子会社等でグループ会社を構成するグループ会社であり、法令等の遵守を徹底し、国際社会から信頼される会社を目指すとして、法令等の遵守に関する事項を社員行動基準に定め、Y社の取締役及び使用人の職務執行の適正並びにグループ会社からなる企業集団の業務の適正等を確保するためのコンプライアンス体制を整備しており、その一貫として、グループ会社の従業員等が法令等の遵守に関する事項を相談できるコンプライアンス相談窓口を設け、従業員等に周知していた。

- ④

- Xは遅くとも平成21年11月頃からAと肉体関係を伴う交際を始めたが、平成22年2月以降関係が疎遠となり、同年7月末頃、Aに対し関係を解消したい旨の手紙を渡した。

- ⑤

- AはXとの交際を諦めきれず、平成22年8月以降、工場内で就労中のXに近づいて交際を求める旨の発言を繰り返し、Xの自宅に押しかけるなどした。そのことにより、Xは次第に体調を崩すようになった。

- ⑥

- 平成22年9月、XはP社のB係長に対して、Aの言動をやめるよう注意して欲しい旨相談した。

B係長は、朝礼の際に、「ストーカーや付きまといをしているやつがいるようだが、やめるように」などと発言したが、それ以上の対応をしなかった。 - ⑦

- Xは、P社の従業員でXの同僚であったDに日頃からAの言動について相談していたところ、B係長に対応状況を問い合わせてもらったが、DとB係長が口論となった。

その直後、Dは、Y社の別の事業場に移動となり、そのため工場内でXの悩みを親身に聞いてくれる者がいなくなった。 - ⑧

- Aの行為が続いたため、Xは、同年10月にも2回、P社のB係長やC課長に面談して相談したが、対応してもらえなかった。

- ⑨

- 同月、XはP社を退職した。なお、その後、Xは派遣会社を介して、偶然、Y社の別の事業場内で業務に従事することとなった。

- ⑩

- Aは、X退職後も、Xの自宅付近に自動車を停車させることが数回あった。

- ⑪

- 平成23年10月、DはXのためにY社のコンプライアンス相談窓口に対し、AがXの自宅付近に来ているようなので、XやAに対して事実確認をするなど会社で対応して欲しい旨の申し入れを行った。

Y社は、P社及びQ社と数度の打合せをし、両社にA及び関係者への聞き取り調査を行わせたが、Dから相談を受けていないしそのような被害はない旨のB係長の報告を鵜呑みにして、それ以上調査をしなかった。

本件は、上記の事実関係のもと、XがA、P社、Q社及びY社に対して、セクハラ行為による精神的苦痛に対する慰謝料を請求した事案であり、控訴審ではA、P社、Q社及びY社すべての責任が認められたのですが、そのうちY社のみが控訴審判決を不服として上告しました。

争点

争点は、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し相談窓口を設けていた親会社(Y社)が、子会社の従業員による相談の申し出の際に求められた対応をしなかったことが信義則上の義務違反にあたるか、です。

本判決の判断

まず、控訴審の判断を見てみます。

控訴審は、Aによるセクハラ行為があったことを認定した上で、Aは行為者として不法行為責任を負うこと、Aを雇用していたQ社も民法715条の使用者としての損害賠償責任を負うと判断しました。Xを雇用していたP社に対しても、自ら雇用する労働者に対する雇用契約上の安全配慮義務を負担し、かつ、男女雇用機会均等法11条1項

に基づき、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に付き不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じるべき事業主としての措置義務を負担しているとし、上記「事案の概要」⑥~⑧の事実から、その義務違反を認定しました。

そして、Y社に対しても、Y社が人的、物的、資本的にも一体といえるそのグループ企業に属する全従業員に対して、直接又はその各所属するグループ会社を通じてその様な対応をする義務を負担することを自ら宣明して約束したものというべきであるとしました。その上で、子会社が上記「事案の概要」⑥~⑧の対応をしたこと、Y社自身も⑪の通り十分な対応をしなかったことから、Xに対し債務不履行に基づく損害賠償責任を負うべきであると判断しました。

なお、A、P社、Q社、Y社は、Xの被った精神的苦痛に対する慰謝料として200万円、弁護士費用20万円を連帯して支払う義務があることを認めました。

上記控訴審の判断に対して、Y社だけが上告を行ったわけですが、最高裁は、Y社の責任を認めませんでした。

理由として、①Y社は、Xに対して指揮監督権を行使する立場になく、Xから実質的に労務の提供を受ける関係にはなかったこと、②P社の履行すべき義務をY社自ら履行する、あるいは指揮監督の下でP社に履行させるものであったという事情も窺われないことを挙げ、Xの勤務会社であるP社が対応を怠ったことが、Y社のXに対する信義則上の義務違反があったとみることはできない、としました。

もっとも、コンプライアンス相談窓口を設けた趣旨からすると、グループ会社の事業場内で就労した際に、法令等違反行為によって被害を受けた従業員等が、相談窓口に相談をすれば相応の対応をするよう努めることが想定されていたものといえ、申出の具体的状況いかんによっては、当該申出を行った者に対し、当該申出を受け、体制として整備された仕組みの内容、当該申出に係る相談の内容等に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負う場合がある、と指摘しています。

その上で、①Xが相談窓口に相談の申し出をしたわけではないこと、②Y社の法令遵守体制の仕組みの具体的内容が、相談窓口に対する相談の申出をした者(D)の求める対応をすべきであったとは窺われないこと、③相談の内容が、Xが退職後に事業場外で行われた行為に関するものであり、Xの職務執行に直接関係するものとは窺われないこと、④本件申出の時点でXはAと同じ職場では就労しておらず、Aの行為から8ヶ月以上経過していることといった事情をもとに、Y社には義務違反はないと認定しました。

コメント

本事案の第一審(岐阜地裁大垣支部)では、Aのセクハラ行為を認めず、Xの請求をすべて棄却しましたが、控訴審では一転、Aのセクハラ行為を認定しました。この事実認定の部分は本稿の主眼ではないので詳細は割愛しますが、控訴審では、XとAが交際してから関係を解消するまでの経緯を、客観的証拠(メール及び手紙の内容、通話の回数・頻度など)をもとに詳細に分析した上で、加害者と被害者のどちらの供述内容が信用できるかを判断しています。

セクハラ被害の相談があった場合に、会社として事実認定をどのように行うかは難しい問題ですが、加害者と被害者の供述内容が一致しない場合は、できるだけメールや手紙、写真など供述に沿うような客観的証拠が残されていないか確認することが重要であるといえます。

セクハラ行為が認められる場合、当該行為を行った従業員が不法行為責任を負い、その加害者の雇用主が使用者責任を負う可能性があること、また、セクハラ被害を受けた従業員の雇用主については、労働契約に付随する安全配慮義務又は職場環境配慮義務の内容として、当該従業員の相談に応じ、適切に対応すべき義務を負い、これに違反する場合に債務不履行責任を負うことは、従来の裁判例で認められています。

本件の大きな特徴は、セクハラの加害者及び被害者の直接の雇用主ではなく、各グループ会社を統括する親会社が、グループ会社の全従業員に対し、直接又は各グループ会社を通じて、セクハラ被害に関する相応の措置を講ずべき信義則上の義務を負うか否かという点について、最高裁として初めて判断を示した点です。

結論として、本判決は、親会社の責任を認めませんでした。

しかしながら、限定的にではありますが、親会社が相談窓口を設けている場合に、その趣旨や体制の内容、相談申出の具体的状況によっては、親会社が責任を負う可能性があることを正面から認めている点は注目に値します。本事案でも、例えば、被害者(本件でいうX)自身が親会社の窓口に相談していた場合、被害者(X)と加害者(A)が同じ職場にいる段階で相談していた場合、加害行為の直後に相談していた場合などでは異なる結論に至った可能性は十分あると思います。子会社の従業員も含めて相談窓口を設置している会社は注意が必要です。かといって、自社の従業員だけで子会社の従業員には相談窓口を開かないという対応が良いかというと、それはそれで、先に述べた男女雇用機会均等法11条で求められる措置義務を怠っているという別角度からの義務違反が問われかねません。

内部通報・コンプライアンス相談窓口を設置している場合には、相談が寄せられた際の対応方法(相談内容の記録、当事者及び関係者からの事情聴取や客観的証拠の収集といった事実確認、調査結果の検証、相談者への報告など)をしっかりと見直して確立しておくことが必要です。具体的な調査を子会社に依頼する場合でも、子会社に任せきりにせず、調査結果の検証作業も重要です。

参考

平成28年(受)第2076号 損害賠償請求上告事件

平成30年2月15日 最高裁第一小法廷判決

top