トップページ > 連載 > 社会保険労務判例フォローアップ33

令和3年4月12日

33.賃金規程に基づく残業手当等の支払が割増賃金の支払と認められなかった判例(国際自動車事件最高裁判決)

今回は、歩合給を計算する際に、一定額から残業代等の割増賃金を控除するという賃金体系の会社について、その歩合給の規定の有効性が問題となった事例をご紹介します。内容としては、形式的にはきちんと残業手当を支払っているにもかかわらず、適正な割増賃金の支払とは認められなかったもので、最後のコメントにも記載したとおり、いわゆる定額(固定)残業代の有効性を判断する上でも重要な示唆を含んだ判決です。

事案の概要

- ①

- Y会社は、一般旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社である。

- ②

- Xらは、Y会社との間で労働契約を締結し、タクシー乗務員として勤務していた。

- ③

- Y会社のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)は、本採用されているタクシー乗務員の賃金につき、おおむね次のとおり定めていた。

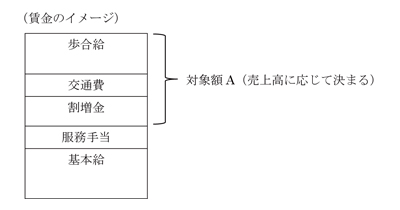

-

ア 基本給及び服務手当として、一定の基準に従った金額を支給する。

イ 売上高から一定の基礎控除額を控除した金額に一定割合(0.53 または0.62)を乗じたものを「対象額A」とする。

対象額A=(売上高-基礎控除額)×一定割合

ウ 割増金(=深夜手当、残業手当及び公出手当(所定乗務日数を超える出勤に対する手当))の金額は、基本給、服務手当及び対象額Aをもとに計算した金額とする。

エ 歩合給は、次のとおり計算する

歩合給=対象額A-(割増金+交通費)

なお、対象額Aが割増金及び交通費を下回る場合(つまり上記計算結果がマイナスになる場合)は、歩合給を0円とする。

本件は、上記の事実関係のもと、Xらが、歩合給の計算にあたり残業手当等に相当する金額(割増金)を控除する旨の賃金規定は無効であり、控除された割増金を支払うべきとして、未払賃金等の支払を求めた事案です(Xらは14名、1人あたり付加金含めて約150万円~300万円を請求)。

本判決に至る経緯

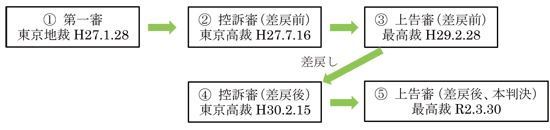

本件は、最初、東京地裁に提訴され、その後上告審(最高裁)で東京高裁に差し戻され、再び上告されたという経緯をたどります。なお、本判決においてさらに東京高裁に差し戻されました(その後、和解にて決着)

①第一審及び②控訴審(差戻前)では、歩合給に関する規定は時間外割増賃金の支払について規定する労働基準法37条の趣旨に反し、ひいては公序良俗に反するものとして無効と判断されました。

これに対し、③上告審(差戻前)では、売上高等の一定割合から割増賃金に相当する金額を控除したものを通常の労働時間の賃金として支払う場合、割増賃金の支払が労働基準法37条でいう割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの、本件のような歩合給に関する規定が当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し無効であるとは解することができないと判断しました。その上で、本件において通常の労働時間の賃金にあたる部分と、同条に定める割増賃金にあたる部分とを判別することができるか否かについて審理を尽くさせるため、東京高裁に差戻しました。

そして、④控訴審(差戻後)では、通常の労働時間の賃金にあたる部分は、基本給、服務手当、歩合給であり、同条の割増賃金にあたる部分は、割増金を構成する深夜手当、残業手当等であるから、両者は明確に区分されているとし、後者が同条等に定められた方法により算定した割増賃金の金額を下回らないから未払賃金はないとして、Xらの請求を認めませんでした。

本判決(差戻後の最高裁)の判断の要旨

労働基準法37条の趣旨は、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうというものである。

使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である。

そして、その判別ができるというためには、手当等が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、手当等がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。

本件において、割増金は、深夜労働、残業等の各時間数に応じて支払われる一方で、その金額は、通常の労働時間の賃金である歩合給の算定に当たり対象額Aから控除される。対象額Aは、売上高に応じて算出されるものであるところ、タクシー乗務員が時間外労働等を全くしなかった場合には、対象額Aから交通費相当額を控除した額の全部が歩合給となるが、時間外労働等をした場合には、割増金が発生する一方で、この割増金の額と同じ金額が対象額Aから控除されて、歩合給が減額されることとなる。そして、時間外労働等の時間数が多くなれば、割増金の額が増え、対象額Aから控除される金額が大きくなる結果として歩合給は0円となることもあり、この場合には、対象額Aから交通費相当額を控除した額の全部が割増金となる。

割増金の額がそのまま歩合給の減額につながるという上記の仕組みは、当該売上高を得るに当たり生ずる割増賃金をその経費とみた上で、その全額をタクシー乗務員に負担させているに等しいものであって、上記の労働基準法37条の趣旨に沿うものとはいい難い。また、割増金の額が大きくなり歩合給が0円となる場合には、出来高払制の賃金部分について、割増金のみが支払われることとなるところ、この場合における割増金を時間外労働等に対する対価とみるとすれば、出来高払制の賃金部分につき通常の労働時間の賃金に当たる部分はなく、全てが割増賃金であることとなるが、これは、法定の労働時間を超えた労働に対する割増分として支払われるという労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したものといわざるを得ない。

本件賃金規則の定める上記の仕組みは、その実質において、出来高払制の下で元来は歩合給として支払うことが予定されている賃金を、時間外労働等がある場合には、その一部につき名目のみを割増金に置き換えて支払うこととするものというべきである。そうすると、本件賃金規則における割増金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われるものが含まれているとしても、通常の労働時間の賃金である歩合給として支払われるべき部分を相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。そして、割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでないから、本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。

したがって、Y会社のXらに対する割増金の支払により、労働基準法37条の定めの割増賃金が支払われたということはできないので、Xらに対して支払うべき未払賃金の額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審(東京高裁)に差し戻す。

コメント

本判決のポイントは3点です。

(1)まず、差戻前の第一審及び控訴審のように、歩合給の算定について、一定の割増賃金分を控除するという賃金規定自体が同条に反しあるいは公序良俗に反し無効とはされていないという点です。つまり、会社が本判決のように、割増賃金の支払について独自の制度設計をすること自体は否定されていません。

(2)次に、その制度設計において、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分を判別できることが必要であるという点です。

(3)そして、その判断にあたっては、労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり、当該手当の名称や算定方法だけでなく、労働基準法37条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないと指摘した点です。

本判決と同じような賃金設計(一定額から残業代に相当する金額を控除した部分を歩合給としている)を用いているタクシー会社や運送会社にとっては、影響が大きいことは言うまでもなく、今すぐ自社の賃金体系の見直しが求められるところです。

また、上記ポイントの2点目である、割増賃金の支払に関して判別性(明確区分性)の要件が必要であることは従前の最高裁判決でも指摘されていましたので、特に目新しい点はありませんが、ポイントの3点目、特に、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないと指摘した点については、留意しておく必要があります。

つまり、本判決は、いわゆる定額(固定)残業代そのものが問題となった事例ではありませんが、判決内で参照されている判例は定額残業代についてのものも含まれていること、定額残業代の有効性が問題となった判例でも判別性の要件が必要とされていることから、本判決は、定額残業代の有効性を判断する際の指標としても重要な判例であるといえます。

以前、定額残業代の有効性が問題になった事例の最高裁判決として、日本ケミカル事件をご紹介しました。そこでは、判別性の要件の具備を前提として、会社の主張する手当の支払が、時間外労働等に対する対価として支払われるものといえるか否か(対価性の要件)を判断するにあたって、①雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、②使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、③労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである、としました。

本判決は、対価性の要件よりも判別性の要件を判断する上での考慮要素を指摘しているように見えるので、若干考え方の相違はあるようですが、いずれにしても、本判決の指摘は、契約書等の記載内容だけでなく、賃金体系全体における手当の位置付けも考慮しなければならないとのことですので、時間外労働が増えた場合、他の給与や手当にどのような影響を及ぼすかについてもシミュレーションしておく必要があります。

本年4月1日から中小企業においても同一労働同一賃金の導入が必要となります。それに伴い賃金体系の見直しを図る場合は、上記事情も考慮しておく必要があるでしょう。

参考

平成30年(受)第908号 賃金請求事件

令和2年3月30日 最高裁第一小法廷判決

* 事案を分かりやすくするため一部事実を簡略化しています。

top