トップページ > 連載 > 社会保険労務判例フォローアップ43

令和4年10月17日

43.労働審判における口外禁止条項の付与が問題になった裁判例

今回ご紹介する裁判例は、口外禁止条項を含む労働審判を行ったことが、表現の自由や思想良心の自由等を侵害したとして、損害賠償請求が行われた事案です。

司法統計によると、令和3年度の労働審判手続の新規受付件数は3609件と、同種事案の訴訟の新規受付件数3645件とほぼ同じ数となっています。労働紛争を解決する手段として労働審判が選択されることが増えている中で、今回の裁判例に触れつつ、コメントでは、労働審判手続の概要について、解説いたします。

事案の概要

- ①

- Xは、道路運送法上の一般貸切旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社(以下「本件会社」という)に主にバス運転士として勤務していたが、平成29年3月2日付け契約期間満了通知書により、同月31日をもって雇用契約期間を満了する旨通知し、Xは、同月6日、これを受領した。

- ②

- Xは、平成29年11月2日、裁判所に対し、本件会社を相手方として、地位確認等を求める労働審判手続を申し立てた(本件労働審判事件)。

- ③

- 本件労働審判事件では、平成30年1月12日、第1回労働審判手続期日が行われ、同年2月8日、第2回労働審判手続期日が行われた。その中で、A審判官は、本件会社から提案された口外禁止条項を設けた内容での調停の成立を試みたが、Xは、これには応じられない旨を回答した。そこで、B審判官は、同期日において、口頭により、労働審判(以下「本件審判」という)の主文を告知した。

- ④

- 後に作成された調書(以下「本件調書」という。)には、口外禁止条項として、以下の記載があった(本件口外禁止条項)。

「申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。ただし、申立人は、申立人が本件に関する相談を行ったE(諫早市の市議会議員)及びF(a労連の担当者)に限り、本件が審判により終了したことのみを、口外することができる。」 - ⑤

- X代理人弁護士は、平成30年2月22日、裁判所の民事部労働審判係に対し、抗議書を提出したが、本件審判に対して異議申立てをすることはなく、本件審判は、異議申立ての期限の経過により確定した。

本件は、上記の事実関係のもと、Xが国に対して、口外禁止条項を含む労働審判を行ったことにより、Xの表現の自由、思想良心の自由及び幸福追求権を侵害したとして、国家賠償法に基づき、精神的苦痛に対する慰謝料等150万円の支払いを求めた事案です。

争点

本件の主な争点は、本件口外禁止条項を付した本件審判が違法な行為と言えるかです。

本判決の判断の要旨

労働審判の内容は事案の解決のために相当なものでなければならないという相当性の要件を満たす必要がある。相当性の要件を判断するに当たっては、申立ての対象である労働関係に係る権利関係と合理的関連性があるか、手続の経過において、当事者にとって、受容可能性及び予測可能性があるかといった観点によるのが相当である。

権利関係との合理的関連性について

雇用関係の終了を確認する代わりに雇用主が解決金を支払うという労働審判をすることは、地位確認等の申立てと合理的関連性を有するというべきである。そして、労働審判の経過及び結果について、本件会社関係者等の第三者に口外されることで、例えば不正確な情報が伝わることにより、X及び本件会社双方が無用な紛争等に巻き込まれることがあり得るので、口外禁止条項は、このような事態に陥ることを未然に防ぎ、紛争の実情に即した解決に資するといえるから、一定の合理性を見出すことができる。

手続の経過について

本件口外禁止条項と同旨の調停条項は、本件会社の希望に基づき、X意見を確認の上、調整を図った経過が認められ、手続において少なくとも議論がされているので、予測可能性はあったといえる。

受容可能性について、Xは、本件口外禁止条項と同旨の条項を設けた調停案を明確に拒絶しているが、当事者の一方が明確にこれを拒絶したとしても、相当性の判断に当たっては、事案の実情に即した解決に資するかという点も考慮に入れてなされるべきであり、また、調停による解決はできないとしても、労働審判に対して異議申立てまではしないという意味での消極的合意に至る可能性もあり得るところであるので、それさえも期待できないような場合には、受容可能性はないというべきである。

本件では、Xは、裁判への協力を約束してくれた同僚には、和解が成立したことを報告したいとの思いを有していたところ、第2回労働審判手続期日において、本件労働審判委員会から、本件口外禁止条項を付すように説得されたのに対し、涙ながらに、同僚が精神的な支えであって、せめて解決したことは伝えたいし、何もなしでは済まされないと思っている旨を訴えており、そのXの思いは、ごく自然な感情によるものであって尊重されるべきであるし、本件労働審判委員会もXの心情を十分に認識していたといえる。

また、E議員及びFには審判で終了したことを口外できるとの例外を除けば、本件口外禁止条項は、審判で終了したことさえも第三者に口外できない内容であること、本件審判が確定すれば、事情の変更等がなされない限り、Xは、将来にわたって、本件口外禁止条項に基づく義務を負い続けることからすれば、その内容は、上記のXの心情と併せてみれば、Xに過大な負担を強いるものといわざるを得ない。なお、正当な理由がある場合が除外されているが、一義的に明確でなく、これによってXの負担が軽減されるものではない。

これらからすれば、本件審判において、調停案としてXが明確に拒絶した口外禁止条項を定めても、消極的な合意に至ることは期待できなかったというべきであって、本件口外禁止条項に受容可能性はないといわざるを得ない。したがって、同条項は、手続の経過を踏まえたものとはいえず、相当性を欠くというべきである。

よって、本件口外禁止条項は、労働審判法に違反すると認められる。

国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該労働審判委員会又はその構成する労働審判官や労働審判員が違法又は不当な目的をもって審判をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情が必要である。

本件では、労働審判委員会は、Xの請求には理由があると認めた上で、Xの希望を確認し、合意退職と解決金支払による解決が相当であるとして、期日のみならず期日間においても、当事者間の調整を図っており、口外禁止に関する部分についてはXの思いへの配慮に欠けた部分があったことは否定できないとしても、専門的な知識経験を踏まえ、情理を尽くして、X及び本件会社の双方にとって望ましい内容での早期解決の道を探っていたというべきであり、本件審判に違法又は不当な目的があったなどと認めることはできない。

よって、Xの請求は理由がない。

コメント

労働審判手続きは、労働紛争を解決する手段として2006年に運用が開始されましたが、前で述べたように、現在では訴訟とほぼ同じくらい利用されています。

そこで、労働審判手続きについて、その概要を解説いたします。

労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を、裁判官である労働審判官1名と、専門的な知識と経験を有する労働審判員2名(労働者側、使用者側各1名)が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所を通じた手続きです。

特徴としては、通常の裁判とは違って早期解決が図れる(全体の7割が2回目の期日までで終結しており、申立から終結まで平均約2か月半)という点が挙げられます。また、手数料も訴訟より低額で、非公開のもと、簡易な手続で行われ(最初に書面の提出を求められるが、主に審判の場における口頭でのやりとりが重視され、証人尋問などの手続はまず行われない)、裁判官だけでなく、労働者側及び使用者側の労働審判員もそれぞれ審理に加わり客観的で妥当な判断を求めることができます。労働者にとっては、迅速な解決が期待でき、書面の内容や客観的証拠が不十分でも、口頭のやりとりで労働審判員に主張内容を補完してもらえる面があるため、訴訟よりもハードルが低く利用しやすい手続きであると言えます。

労働審判の対象となるのは、労働者としての権利・利益に関わる問題であり、賃金請求や解雇に関する事案が大半を占めます。労働組合との紛争や、パワハラ等を原因とする会社以外の上司や同僚に対する請求は対象外です。

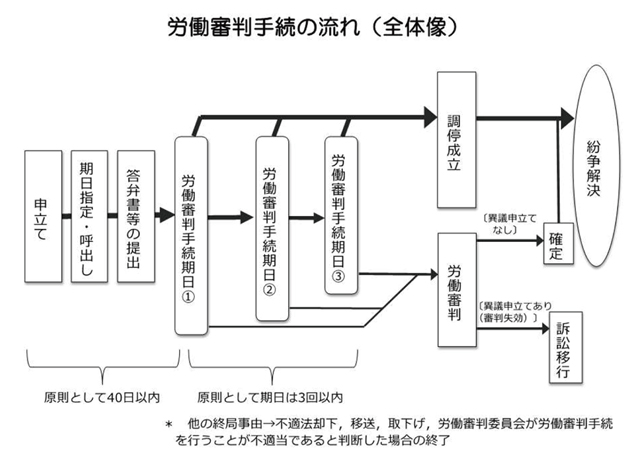

労働審判手続きの流れは以下の通りです。

<裁判所HPより引用>

労働審判手続きの中では和解による解決を積極的に勧められます。話し合いでの合意点が見いだせない場合は、労働審判委員会から調停案が提示されることがあり、調停案にいずれかが応じなければ、調停は打ち切られ、労働審判が言い渡されます。そして、労働審判に異議が出れば、通常訴訟に移行します。

調停が成立したり労働審判が確定すれば、判決と同一の効力がありますので、強制執行も可能となります。

労働局における個別労働関係紛争のあっせん手続などは、参加しなくても手続が打ち切りになるだけですが、労働審判手続では、会社側が理由なく欠席すると、労働者側の主張に沿った審判がなされるなど不利益を被る可能性があるため、仮に労働者側から労働審判が申し立てられた場合は、放置せず対応する必要があります。

労働審判では柔軟な解決が可能です。不当解雇の違法性を争う場合でも、一定の解決金を支払うことを和解内容とすることも可能ですし、支払方法も分割にしたり一定の条件を付することも可能です。また、和解の成立やその内容等を第三者に口外しないという口外禁止条項を規定することも可能です。本件はまさにその口外禁止条項が問題となった事例であり、最終的に労働者の請求は認められなかったものの、口外禁止条項を付したこと自体は労働者の心情に配慮しておらず労働審判として相当性を欠くと判断されています。但し、一般的には、従業員に未払い残業代や解決金を支払う際に、他の従業員や取引先等にその事実を知られると困る場合などに有用なので会社側が口外禁止条項を求め、労働者側も納得した上で規定されることは実務上よく見受けられます。

参考

平成31年(ワ)第3号 損害賠償請求事件

令和2年12月1日 長崎地裁判決

* 事案を分かりやすくするため一部事実を簡略化しています。

top